研究概要

物理工学科は2つのコースから成っており、物質の根源である素粒子の研究、物質の構造や性質を調べる研究、新機能を持つ物質やデバイスを創り出す研究など、多種多様な研究が行われています。4年次の卒業研究では各研究室に所属して、勉強・研究を行います。

基礎物理学コース

超伝導や磁性など物質が示す多様な物理現象の発現メカニズムを究明し、得られた知見を次世代の物質設計に応用することを目指します。さらに、電子やクォークなどの量子多体系を記述する理論を構築し、固体・液体・粉体などの巨視的性質を微視的に解明するために統計力学や計算物理学を用いた研究を行います。

- 新奇な超伝導物質の物理的性質と発現メカニズムの研究

- 遷移金属酸化物(磁性や電池材料)の物質合成と基礎物性の研究

- 陽子などハドロンの性質を場の量子論から解明する研究

- カオス性を持つ物理系の量子力学(量子カオス)の数理的研究

- 超伝導のような不思議な現象を電子の運動から説明する研究

- 粒子の運動に基づいて物質の流れや変形に関連した物性を解明する研究

- これらを高速なコンピュータを用いて解析する研究

電子デバイス工学コース

半導体、超伝導体、磁性体、透明導電体材料などの機能性物質の電気的・磁気的性質がどのようなメカニズムによって発現するのかを究明し、新しい機能を持つデバイスの創成や太陽電池、発光ダイオードなどの電子デバイスの特性向上を目指します。

- 有機半導体デバイスの界面構造制御、動作機構の研究

- 超伝導体の結晶・組織とデバイス応用に関する研究

- 太陽電池などに使用する透明導電膜の特性向上に関する研究

- 電子部品材料の物性設計と構造制御に関する研究

- 異種半導体結晶の積層とデバイス応用に関する研究

- 塗布型半導体デバイス(発光ダイオードやトランジスタ)に関する研究

- ナノ材料やデバイス評価技術の医生物応用に関する研究

- ガラス上半導体膜のレーザ誘起結晶成長とデバイス応用に関する研究

- エネルギー変換材料の作製と性能向上の研究

旧マテリアル工学コース(2023年度から材料エネルギー学部へ)

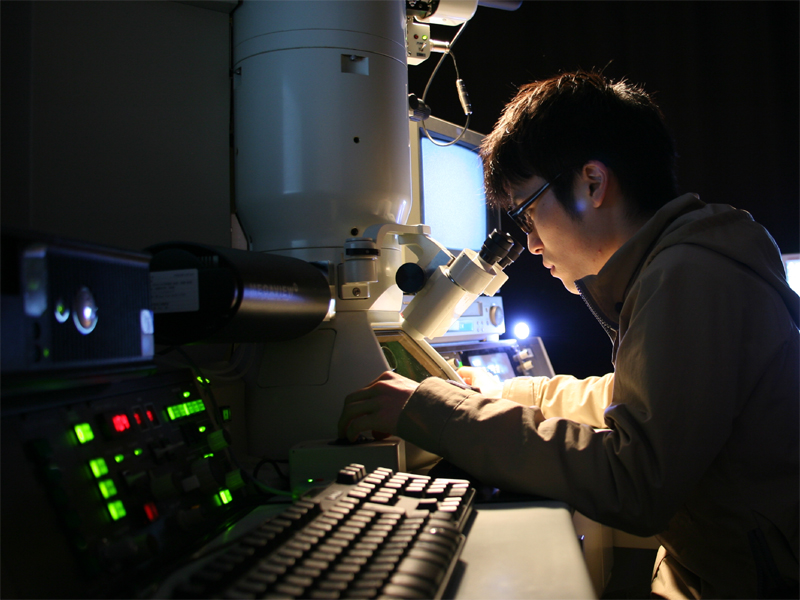

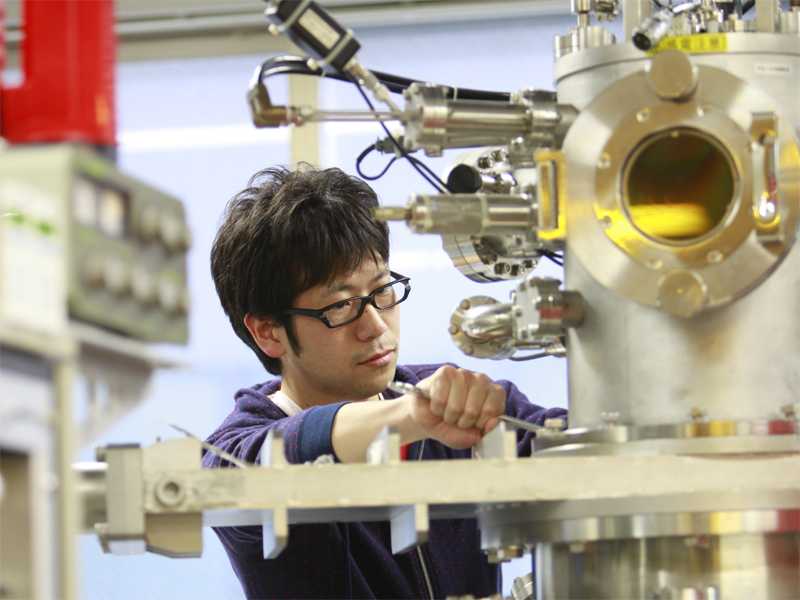

原子配列や電子状態などミクロなスケールでの物質の構造を調べるとともに,その構造が物質の性質や機能とどのように結びついているのかを明らかにします.このような研究は,新しい材料を開発するための基礎を与えます。

- 電子顕微鏡や量子線回折を用いた新しい視点からの金属に関する研究

- たたら製鉄から造られた日本独自の技術に関する研究

- 原子—ナノレベルでの物質の構造と動きに関する研究

- 核融合炉や原子炉の極限環境で使用される材料の評価と開発に関する研究

- 材料加工用工具材料の開発および各種材料の加工技術の研究